|

Il Sidereus nuncius: "la" rivoluzione astronomica

Il 13 marzo 1610 a Venezia venne pubblicato un volume di ridotte dimensioni, ma forse il più importante nell’intera storia dell’astronomia. Già il giorno dopo la pubblicazione l’ambasciatore inglese a Venezia, sir Henry Wotton, scrisse al re Giacomo I uno sbalordito resoconto:

… trasmetto qui accluso a Vostra Maestà il più strano campionario di notizie … che Essa abbia mai ricevuto finora … il quale è il libro allegato … del professore di matematica a Padova, che con l’aiuto di uno strumento ottico … inventato prima nelle Fiandre, e migliorato da egli stesso, ha scoperto quattro nuovi pianeti giranti in tondo presso la sfera di Giove, oltre a numerose altre stelle fisse; similmente, la vera causa della Via Lattea … e per ultimo, che la Luna non è sferica, ma rivestita di numerose prominenze, e, la qual cosa è fra tutte la più strana, illuminata con la luce solare per riflessione dal corpo della Terra … di queste cose … qui si discute in ogni dove ... E l’autore rischia di diventare o eccezionalmente famoso o eccezionalmente ridicolo.

Le parole dell’ambasciatore chiariscono bene quale poteva essere l’animo dei lettori nel leggere di quelle scoperte che sir Wotton riassume così efficacemente. E certamente, le novità riportate erano talmente clamorose che c’era da augurarsi fossero tutte reali, altrimenti, come sottolineato, l’autore doveva sprofondare nel ridicolo più assoluto.

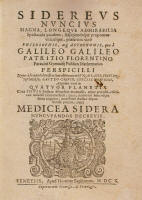

Il frontespizio del Sidereus nuncius

Come sappiamo, era tutto vero. Anche se Galileo non fu il primo a osservare i cieli al telescopio (era stato preceduto almeno da qualche olandese e dall’inglese Thomas Harriot), a partire dall’autunno del 1609 fu lui che scoprì, lui solo, e nessun altro, tutto quello che c’era da scoprire nei cieli. L’enormità dei nuovi aspetti che i cieli svelavano era tale da costringere, quasi, Galileo, a comunicare senza perdere tempo alcuno al mondo i particolari delle nuove cose trovate. Il libro che le annunciava venne intitolato, molto opportunamente, del resto, da Galileo, Sidereus nuncius, ovvero “avviso siderale”. Il libro si apriva con una dedica al Granduca di Toscana nella quale Galileo si dichiarava pubblicamente copernicano, in un moto d’adesione che la maggior parte degli studiosi ha colpevolmente trascurato, sostenendo che Giove, assieme ai suoi satelliti, girava attorno al Sole e che la Terra altro non era che un pianeta come gli altri. Dopo aver spiegato al lettore come era giunto a “reinventare” il telescopio sulla base delle notizie giunte d’oltralpe, Galileo passava a trattare dell’osservazione della Luna: sotto i suoi occhi si presentò un vero, nuovo, altro mondo. È difficile immaginare la sua emozione nel vedere un paesaggio che, lo capì ben presto, apparteneva ad un’altra Terra sospesa nello spazio. E l’emozione traspare tutta dalle pagine del Sidereus nuncius, perché Galileo sapeva che gli altri telescopi in giro per l’Europa erano poco più dei giocattoli e sapeva perciò di essere il primo a scorgere i panorami selenitici, osservandoli quasi ogni giorno, durante l’autunno del 1609. |

Galileo descrisse in modo stupendamente vivido l’effetto sorprendente della luce e delle ombre prodotte dal Sole su valli e cavità esistenti sulla Luna. Era un terribile colpo agli aristotelici e ai filosofi in libris, ancora convinti che i corpi celesti fossero del tutto diversi dal nostro pianeta. Alle considerazioni sulla Luna erano accompagnati dei disegni che, lungi dal poter essere delle vere mappe lunari, davano però delle rappresentazioni per così dire “impressionistiche” e comunque molto efficaci e realistiche, dell’aspetto che la Luna presenta al telescopio. D’altra parte Galileo non aveva il tempo di disegnare delle mappe dettagliate. Doveva comunicare al più presto possibile queste scoperte, e il Sidereus è un libro che verrà composto in corso d’opera: Galileo lo scrisse mentre le prime parti erano già in composizione o addirittura stampate! Più avanti, Galileo passava a trattare della risoluzione in stelle della Via Lattea, cosa solo sospettata nell’antichità, ma ora rivelata in modo sperimentale al telescopio. Non solo, ma diverse stelle che si presentavano come “nebulose”, al telescopio apparivano costituite da minutissime stelle. Galileo, insomma, rivelava migliaia e migliaia di stelle invisibili a occhio nudo, un numero così grande “che è appena credibile”. Nell’opera sono contenute sia rappresentazioni di stelle nebulose, come la Testa di Orione e il Presepe, sia disegni di parti di costellazioni, come le Pleiadi e la Cintura e la Spada di Orione. L’incisore però stravolse i disegni manoscritti di Galileo (cosa già fatta parzialmente con la Luna) per cui le posizioni stellari non risultavano fedeli. Ma il valore di queste osservazioni non ne veniva sminuito: di fatto, Galileo, col suo telescopio apriva davvero, per la prima volta, la prospettiva della terza dimensione, la profondità, nell’esplorazione spaziale. Il telescopio, per la prima volta, spalancava letteralmente l’universo. Un’altra scoperta importante contenuta nel Sidereus era quella di quattro nuovi pianeti attorno a Giove “non mai veduti dal principio del mondo”, come scrisse Galileo. Prima, il 7 gennaio 1610, Galileo ne vide tre, poi, sei giorni dopo, riuscì a scorgere anche il quarto. Era una prova indiretta formidabile a favore di Copernico. I tolemaici insistevano nel dire che la Terra era l’unico centro di moto nell’universo. Ecco che la loro posizione risultava patentemente falsa: ecco Giove, attorno a cui giravano ben quattro nuovi astri.

Disegni lunari di Galileo (dal Sidereus nuncius autografo)

Pensando a una diffusione europea, Galileo scrisse ovviamente il Sidereus nuncius in latino, ma in una lingua priva di orpelli retorici, fedele all’ideale di precisione del linguaggio scientifico, che ancor oggi ammiriamo per la sua essenzialità ed efficacia. Come si può immaginare, il libro suscitò un’enorme impressione in tutto il continente, e le 550 copie della prima edizione andarono bruciate in meno di una settimana. Curiosamente, e questa è una delle cose più strane nella storia della scienza, benché Galileo progettasse da subito una seconda edizione più ricca e questa volta illustrata da un incisore ben più capace, questa non fu mai realizzata. Ne è da ritenere che la ristampa del libro, realizzata nello stesso 1610 a Francoforte, probabilmente illegalmente, esaurisse tutte le richieste degli studiosi.

(adattato da: Gabriele Vanin. Galileo astronomo, DBS, 2008). |